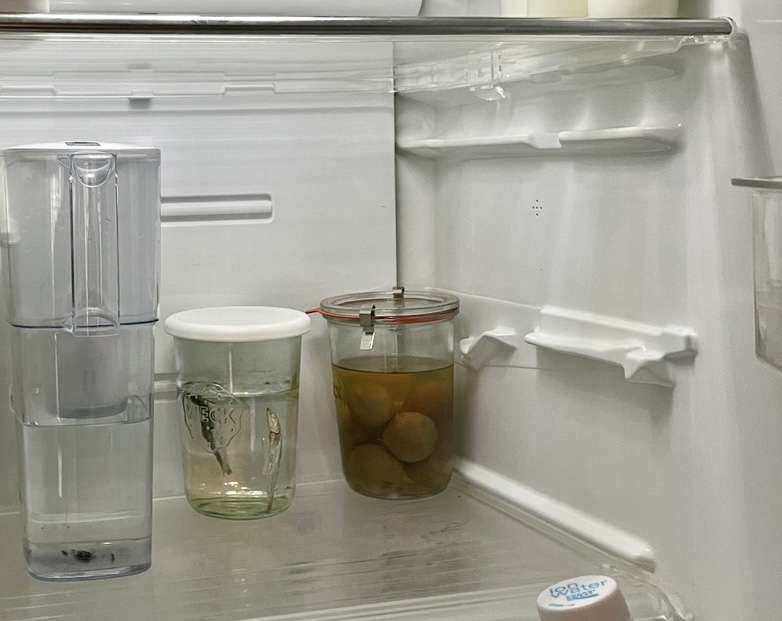

わが家の冷蔵庫は、いつもがらーん。ですが、食品庫には、

・切り干し大根

・ごま

・昆布

・高野豆腐

があるから「結構あるね」と、思える量。

でも、他の人から見れば「少ない!」となるのかもしれません。

最近の「備蓄の流れ」を見て思い出すこと

ここのところの「備蓄」の流れ。

私は、震災の経験を経て防災用品等のストックをするようになりました。

非常時の食品などは、ローリングストックにして。

トイレットペーパーや衛生用品なども備蓄を心がけます。

といっても、いつもよりプラス1〜2個くらいという程度です。

トイレットペーパーのことで思い出すこと。

それは、コロナ禍の緊急事態宣言時のトイレットペーパーの品薄。

当時、

「困った、在庫がないんだよね」と、同僚が言うので、うちのをあげようと思ったことがありました。

(当時の家族人数は一緒)

でも、よくよく聞いてみたら、

・同僚のお家には、未開封のものがストック

・わが家はトイレットペーパー5つ

だったという(笑)

その時に、「人によって『足りない』はそれぞれ違うんだなぁ」と感じたものでした。

足りないは、具体的にどのくらい?

例えば、品薄になった時、

「わぁ!買っておかなくては!!」と焦る前に、

わが家は、どのくらいの使用ペースなのか?

を、知っておくことは必要なこと。

先ほどのトイレットペーパーであれば、1ヶ月でいくつ使用するのか?

それがわかっていれば、怖くない。

やみくもに、なくなるかもという恐怖からパニックにならずに落ち着きたいです。

一時、品薄だった(今は高値が問題の)お米。

これも、1ヶ月でどのくらい?は把握できますね。

他の雑貨類もそう。

私は最悪、「塩と米」そして、石鹸があればなんとかなると思っているので、

お米と塩、石鹸はストックするけれど、(と言っても、お米は1ヶ月分くらい)

それ以外はあまり気にしていません。

これは、人の暮らし方や家族構成、その人の状況によって変わります。

必要な薬をある程度持っていないと心配な人もいるでしょうし、育児や介護をする人は必要なアイテムも変わります。

私としては、品薄になった時、

「うちにあるよ〜」とご近所さんとシェアできるのが理想。

東日本大震災が起きた時、マンション内で「助け合い」が起こったこと。

起きた災害はとても悲しいものだったけれど、ご近所同士で助け合えたことはとてもありがたく感じた出来事でした。

みんなで声を掛け合い、助け合えるって素敵ですよね。

ストックすることも大切だけど、ご近所との関係をよりよくしていこうと思えました。

「備える」ってモノだけじゃないんだと知ったのです。

comment